- 陶磁器

- 徳島県

大谷焼 オオタニヤキ

「寝ろくろ」に代表される独特の製法

国内随一の大物陶器を焼く圧巻の登り窯

Description / 特徴・産地

大谷焼とは?

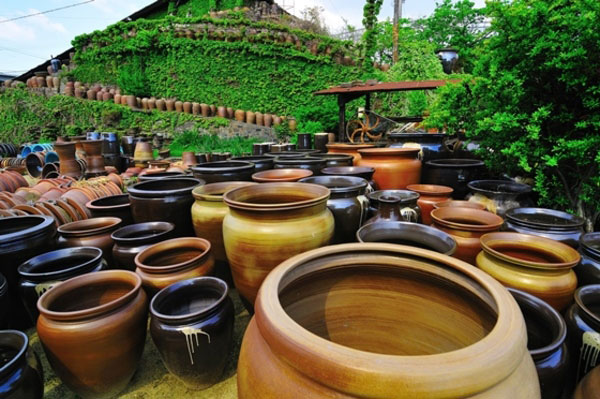

大谷焼(おおたにやき)は、徳島県鳴門市大麻町の名産品で、県を代表する陶器です。

大谷焼の特徴は、素朴な風合いを醸し出す土と、「寝ろくろ」に代表される製法にあります。土は、地元の「大麻町萩原」で採取される「萩原粘土」やそれと同等の粘土が使われています。鉄分が多く含まれており、ざらつきが感じられる風合いと、かすかな光沢を放つ質感が、多くの人々に親しまれています。

「寝ろくろ」とは、大人の背丈ほどの巨大な甕(かめ)などを製作する際に、職人が作業台の下に寝転んで、ろくろを足で蹴りながら廻すことから名付けられた成形技法です。また、大型の陶器を焼くための「登り窯(のぼりがま)」は、日本一の大きさだと言われています。

大谷焼の製品は、大型の陶器のほか、茶碗や湯呑みなどの日常生活用品や各種装飾品など、多岐に渡ります。焦げ茶色の陶器が主流ですが、なかには深みのある銀色や灰色の陶器もあります。

History / 歴史

大谷焼は、江戸時代の後期、1780年(安永9年)に、当時の豊後国(大分県)から焼き物細工師・文右衛門が、現在の鳴門市大麻町である「大谷村」を訪れ、ろくろ細工によって赤土で陶器を製作したことが始まりだと言われています。

1781年(天明元年)には、陶器に興味を覚えた11代藩主・蜂須賀治昭公の命により、村内に藩営の窯「藩窯(はんよう)」が築かれ、阿波国(徳島県)では初の染付磁器が製作されました。しかし、原材料費がかさみ、3年後には一旦窯が閉鎖されました。

1784年(天明4年)になると、藍商人の賀屋文五郎(笠井惣左衛門)の働きによって、村内に「連房式登窯(れんぼうしきのぼりがま)」が、日用品用陶器を焼く「民窯(みんよう)」として築かれました。

この登り窯で、信楽焼の職人を雇って技術を習得した「納田平次平衛」を中心として、陶器の生産が開始されたことが、現在の大谷焼の原型とされています。

Production Process / 制作工程

- 1.粉砕(ふんさい) 原料土を採取し、乾燥後に細かく打ち砕きます。

- 2.篩(ふるい) 砕かれた土を、ふるいにかけ、不純物を取り除き精製します。

- 3.水簸(すいひ)

精製後の土を、水槽の中にいれ、攪拌(かくはん)作業を始めます。攪拌しながら、同時に、別の水槽に土を流し入れることにより、徐々に移し替えていきます。

移し替えが完了したら、篩(ふるい)で不純物をこし、陶磁器の原料となる粘土「陶土(とうど)」が沈殿するまでしばらく置きます。沈殿した陶土を「もり鉢」に移し、適度な固さになるまで置きます。 - 4.土練(つちねり)

円形に広げられた陶土(とうど)の上に、職人が裸足でのり、両足を使って押し出すように踏みつけながら、土全体の柔らかさを均一に整えるために「荒練り(あらねり)」を行います。

次は、手を使って、荒練りした後の土を回転させながら、土の中の気泡を抜くために練り込む「菊練り(きくねり)」を行います。 - 5.成形

粘土を、ろくろに移し替えて、手を使って成形を行います。

大型の陶器を製作する場合には、「大谷焼」の伝統的な成形技法「寝ろくろ」によって、職人が2人1組となって形を作っていきます。 - 6.乾燥

成形後の製品を、屋内で陰干しにより乾燥させます。甕(かめ)や鉢などの大型陶器を製作する場合には、20日程度かけて陰干しをします。小型の陶器類であれば、陰干しに要する期間は2日から7日間程度となります。

次に、屋外に移し天日干しにします。大型の陶器の場合には、2日か3日程度、小型の陶器の場合には、1日程度が目安です。 - 7.施釉(せゆう)

天日干しによって乾燥できたら、釉薬(ゆうやく)を掛ける「施釉(せゆう)」の工程に移ります。

施釉(せゆう)には、主に3つの方法があり、1つ目の方法として、素焼きをせず釉薬(ゆうやく)をかける方法「生掛け(なまがけ)」があげられます。そのほかの方法として、素焼き後の製品を釉薬(ゆうやく)に浸す「浸し掛け」や、柄杓(ひしゃく)を使って、製品に釉薬(ゆうやく)を流し掛ける「流し掛け」があります。

なお、素焼きは、約800度の窯(かま)の中で、8時間から16時間かけて行われます。 - 8.窯詰(かまづめ) 製品を焼くために、窯の中に整然と並べていきます。

- 9.焼成(しょうせい)

窯の温度を約1,230度に設定し、製品を焼き上げる工程「焼成(しょうせい)」に移ります。

窯には、「登り窯」「電気窯」「ガス窯」の3種類があり、それぞれ焼成(しょうせい)期間が異なります。

登り窯では、5から6昼夜が必要とされ、電気釜やガス窯の場合には、1日から2日を要します。 - 10.検品 製品を窯から取り出し、欠けや亀裂などがないかどうか確認します。

- 11.完成 検品が通過したもののみ完成品として販売されます。

Representative Manufacturers / 代表的な製造元

合同会社 大西陶器 ゴウドウガイシャ オオニシトウキ

-

定休日水曜日

-

営業時間9:00~17:00

-

住所

-

HP

-

電話088-689-0414

梅里窯 ウメザトガマ

-

定休日年中無休

-

営業時間9:00~17:00

-

住所

-

HP

-

電話088-689-0048

佳実窯(よしみがま) ヨシミガマ

-

定休日年中無休

-

代表瀧野 佳宏

-

営業時間9:00~18:00

-

住所

-

HP

-

電話088-689-0172

Facility Information / 関連施設情報

合同会社 大西陶器

-

住所

-

電話088-689-0414

-

定休日水曜日

-

営業時間9:00~17:00

-

HP

Other Ceramic / 陶磁器一覧

- 伊万里焼・有田焼

- 波佐見焼

- 九谷焼

- 益子焼

- 信楽焼

- 備前焼

- 萩焼

- 小石原焼

- 美濃焼

- 常滑焼

- 砥部焼

- 笠間焼

- 唐津焼

- 薩摩焼

- 伊賀焼

- 三川内焼

- 上野焼

- 大谷焼

- 大堀相馬焼

- 壺屋焼

- 会津本郷焼

- 小代焼

- 越前焼

- 赤津焼

- 丹波立杭焼

- 四日市萬古焼

- 出石焼

- 京焼・清水焼

- 石見焼

- 天草陶磁器

- 瀬戸染付焼

- 三州鬼瓦工芸品