- 陶磁器

- 福井県

越前焼 エチゼンヤキ

古い歴史を持つ日本六古窯の一つ

素朴で温かみがある自然体の美しさ

Description / 特徴・産地

越前焼とは?

越前焼(えちぜんやき)は、福井県丹生郡(にゅうぐん)越前町で作られている陶磁器です。日本六古窯(にほんろっこよう)の一つに数えられ、古い歴史を持っています。

日本六古窯とは、平安時代から鎌倉時代に始まり、現在まで生産が続けられている6つの窯のことです。越前焼のほかに、愛知県瀬戸市の瀬戸焼、愛知県常滑市の常滑焼(とこなめやき)、岡山県備前市の備前焼、滋賀県甲賀市の信楽焼、兵庫県篠山市の丹波焼があります。

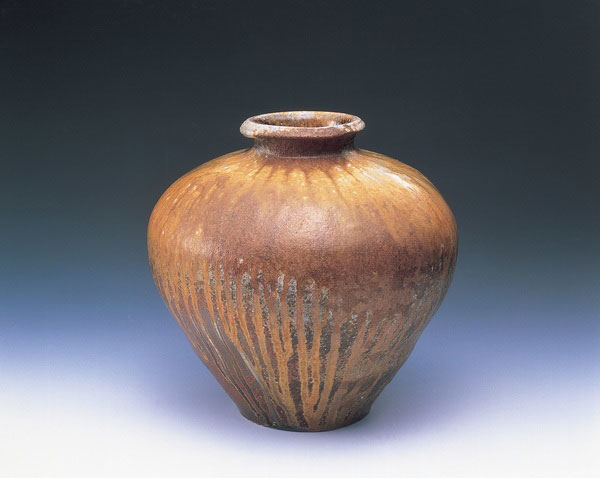

越前焼の特徴は、釉薬(ゆうやく)を使わずに焼かれていることです。絵付けもされないことが多く、素朴な風合いが楽しめます。高温で焼かれる際に薪の灰がかかり、溶けて器に流れ込む自然釉も魅力の一つで、陶器と磁器の中間的な存在である炻器(せっき)で、「焼締め」や「半磁器」とも呼ばれます。

飽きのこない茶褐色で良く焼き締まった器。水を通さず丈夫なため、壺や甕(かめ)、酒器や茶器など日常生活で使う製品を中心に製作されてきました。

History / 歴史

越前焼の歴史は古く、今から約850年前の平安時代末期に遡ります。現在は、新しくさまざまな技法を用いた作品もありますが、基本的には昔ながらの素朴な器が中心です。

水や穀物を保存するための甕(かめ)、酒や油などを貯蔵する徳利(とっくり)、すり鉢など、台所用具が長年に渡って作られてきました。

室町時代後期になると、北前船(きたまえぶね)によって、北は北海道から南は鳥取県まで輸送され始めました。北前船とは、北海道から日本海を南に向かい瀬戸内海を通って大阪へ商品を運んでいた船のことです。こうして越前焼は広く普及し、発展していきました。しかし明治時代に入ると、日本全体が近代化され、甕や壺などの需要が一気に減りました。他の古窯は江戸時代以降、茶器などの高級品も焼き始めましたが、越前焼は一貫して雑器を製作していたため、衰退の一途を辿ります。ようやく第2次世界大戦後に古窯跡(こようせき)調査が行なわれたことをきっかけに、越前焼の歴史的価値が見直され、1970年(昭和45年)に越前陶芸村が建設されると窯元が急増し、大勢の観光客も訪れて越前焼は復興を遂げました。

General Production Process / 制作工程

- 1.底作り

越前焼を製作するためには、まずは「採土(さいど)」が必要です。これは土をとることで、主に「赤べと」「青ねば」「太古土(たこど)」というこの地域特有の土を混ぜ合わせて陶器用の粘土を作ります。不純物を除去して、土を均一の粒子にするための「水簸(すいひ)」を行ないます。その後、土をしばらく寝かせて成形が可能になるように粘り気を出したあと、「菊練り」をします。

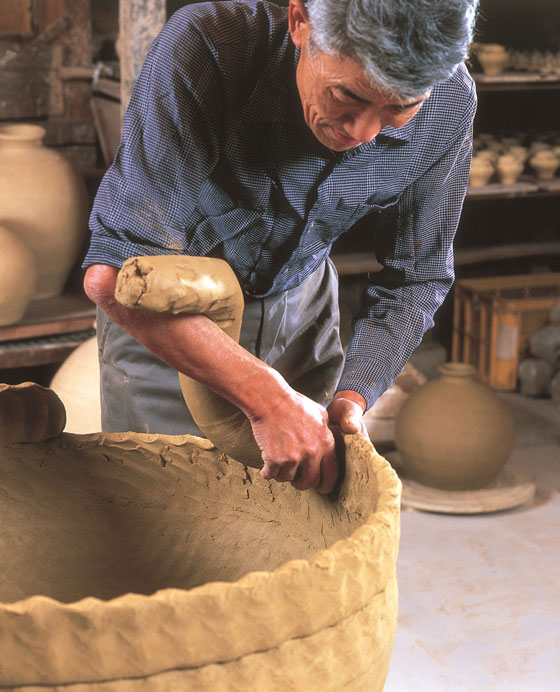

土ができたら、いよいよ成形です。器の形によって、成形の方法は異なります。角形や複雑な形の器は、石膏で作った型の中に「泥漿(でいしょう)」を流し込む方法が使われます。泥漿とは、粘土と水を混ぜたものです。円形の器は、ろくろで製作します。木の台を置き、その上に器の底になる土をしっかりと固定して底土を作ります。 - 2.ねじ立て 5~10センチメートルの太さで、長さが40センチメートルほどの、ひも状の「より土」を右手で持ち、ねじりながら底土に巻きつけていきます。左手は、右手が「より土」を巻きつけていく力を支えると同時に、巻きつけられた「より土」の高さを一定にならします。2段目も、1段目と同じ動作を繰り返します。このように、ひも状の粘土をねじりながら何段も積み上げていく方法が「輪積み成形」です。

- 3.はがたな伸ばし 円筒状に粘土を積み上げたあと、「はがたな」という鏝(こて)で表面をならします。外側にできた継ぎ目を、「はがたな」で上から下にこすりながら粘土の周囲をまわるのです。そのあと、内側の側面を扇形に広げながら伸ばしていきます。

- 4.乾燥し2、3を繰り返す 器の下の部分ができたところで乾燥させて、上の部分の重みに耐えられる状態にします。その後、ふたたび「ねじ立て」と「はがたな伸ばし」を繰り返して、全体を完成させます。

- 5.口づくり

器の口をつくります。水で濡らした木綿の布をかぶせて、両手で押さえるようにしながら土を伸ばして、口の部分を仕上げます。指の使い方によって、さまざまな口の形を作ることが可能です。

最後に、成形された器を窯(かま)に入れて高温で焼きます。焼き上げる温度は、1200~1300度です。

Leading Ateliers / 代表的な製造元

たいら窯 タイラガマ

-

住所

-

電話0778-32-0690

Where to Buy & More Information / 関連施設情報

福井県陶芸館

-

住所

-

電話0778-32-2174

-

定休日月曜日(休日を除く)、休日の翌日(土・日・休日を除く)、年末年始(12/28~1/4)

-

営業時間9:00~17:00(入館は16:30まで)

-

アクセスJR北陸本線「武生駅」よりバス「陶芸村口」下車徒歩10分

-

HP

See more Ceramic / 陶磁器一覧

- 伊万里焼・有田焼

- 波佐見焼

- 九谷焼

- 益子焼

- 信楽焼

- 備前焼

- 萩焼

- 小石原焼

- 美濃焼

- 常滑焼

- 砥部焼

- 笠間焼

- 唐津焼

- 薩摩焼

- 伊賀焼

- 三川内焼

- 上野焼

- 大谷焼

- 大堀相馬焼

- 壺屋焼

- 会津本郷焼

- 小代焼

- 越前焼

- 赤津焼

- 丹波立杭焼

- 四日市萬古焼

- 出石焼

- 京焼・清水焼

- 石見焼

- 天草陶磁器

- 瀬戸染付焼

- 三州鬼瓦工芸品